![]()

- 大阪オフィス

- 〒530-0012

大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F - 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分

- 滋賀オフィス

- 〒520-0051

滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F - JR大津駅から徒歩2分

![]()

大阪府

大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区

兵庫県

神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

- 垂水区、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

京都府

京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

- 右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

奈良県

奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

- 大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

滋賀県

和歌山県

和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

- 上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町

その他のエリアについてもweb面談等で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

コラム

相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。

ぜひ一度ご一読ください。

ぜひ一度ご一読ください。

相続税基礎知識に関するコラム

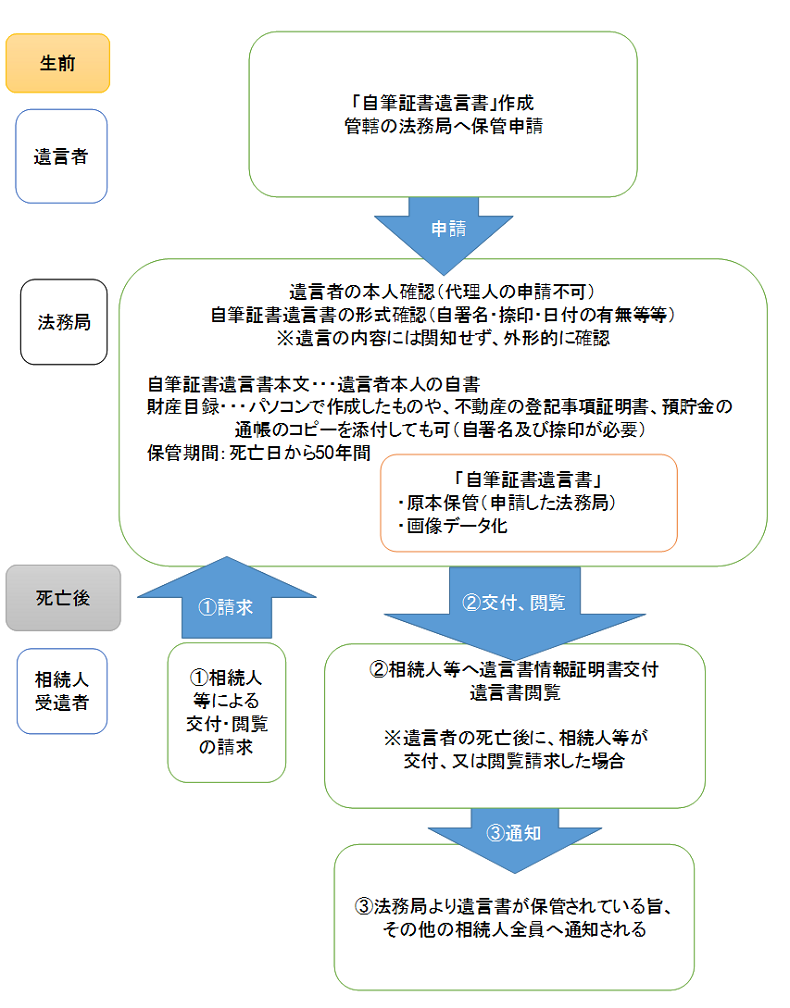

自筆証書遺言書保管制度とは

令和2年7月10日より全国の法務局にて「自筆証書遺言」の保管が可能となりました。これまでの自筆証書遺言は、遺言者の自宅等で保管するなど、各人が原本の管理する必要があり、作成後に紛失、隠匿や変造される恐れもありましたが、この自筆証書遺言書保管制度を利用することで、安全に自筆証書遺言の原本を公的機関に保管できるようになります。また、法務局へ遺言書を保管申請すれば、遺言書が民法で定められた形式的な要件を満たしているか審査されるので、後に家庭裁判所での検認手続きが不要となります。遺言者が死亡し相続が開始した後は、関係相続人は速やかに、遺言書の有無、遺言の内容を証明する書類の交付、遺言書閲覧などを法務局へ請求することができます。

目次

1.保管申請

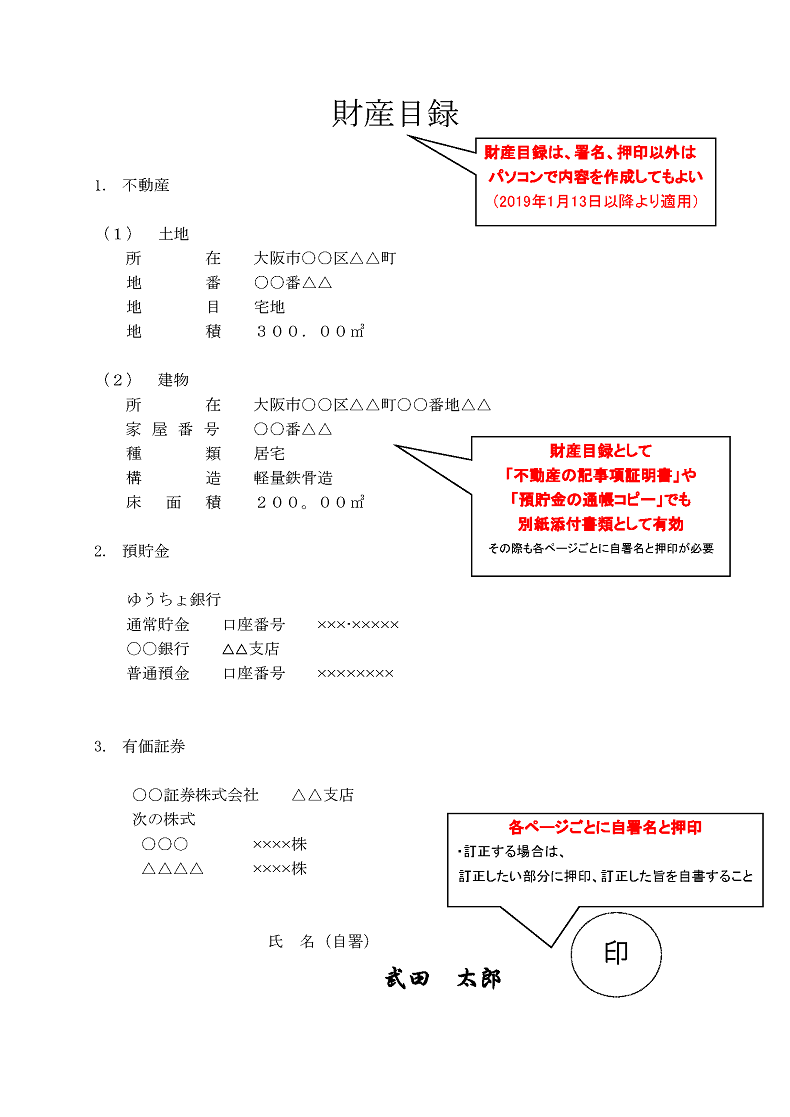

遺言者本人が遺言書本文を自筆で作成したものと、必要に応じ添付書類として提出する財産目録(自書せずにパソコンで作成したものや関係書類のコピーでもよい)を用意し、管轄する法務局へ事前に保管申請の予約をしたうえで、遺言者本人が直接、窓口へ保管申請に行かなければなりません。郵送や代理での申請は出来ません。2.保管の申請先

・遺言者の住所地を管轄する法務局・遺言者の本籍地を管轄する法務局

・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

3.保管申請に必要な書類等

・自筆証書遺言書・・・用紙A4版、片面で、ホッチキスで綴じたり封のされていないもの・申請書・・・法務省指定の様式

・添付書類・・・本籍の記載のある住民票の写しなど

・本人確認書類・・・運転免許証など顔写真付きの身分証明書

・手数料・・・1件につき3,900円(収入印紙で納付)

4.自筆証書遺言書の保管等に係る手数料

・保管申請・・・1件3,900円・遺言書情報証明書の交付請求・・・1通1,400円

・遺言書の閲覧請求・・・1回1,400円(モニター)、1,700円(原本)

・遺言書保管事実証明書の交付請求・・・1通800円

5.保管方法

自筆証書遺言書を保管申請した法務局の遺言書保管官によって原本を保管するとともに、その遺言書を画像データとしても保管されます。6.保管期限

遺言者が死亡した時から遺言書については50年、遺言書に係る情報については150年です。7.保管の撤回

遺言者はいつでも遺言書を保管している法務局の遺言書保管官に対して、遺言内容を変更する等のために保管申請の撤回をすることができます。この際、保管の撤回について費用は発生しません。また、保管の撤回とは原本を返還されただけなので、自筆証書遺言書自体としては引き続き有効となります。新たな遺言書を再度保管申請するには、返還を受けた遺言書を破棄し、新たな遺言書を作成して再度保管の申請をする必要があります。なお、撤回をせずに新たな遺言書を預けることも可能ですが、管理上、一旦撤回することが推奨されています。8.遺言書の閲覧

遺言者の生存中は、遺言書の閲覧ができるのは遺言者本人に限られ、相続人など他者が閲覧することはできません。遺言者が死亡したのち、相続人、受遺者、遺言執行人からの請求により、閲覧が可能となります。・遺言書原本・・・原本が保管されている法務局にて閲覧可能(1回につき1,700円)

・モニター(画像データ)・・・全国どの法務局からも閲覧可能(1回につき1,400円)

9.遺言書の通知

遺言者の死亡後、相続人や受遺者等は、遺言書保管所である全国の法務局にて遺言書が保管されているかどうかの確認、遺言書の内容を証明する書類の交付請求、法務局で遺言書の内容の閲覧などの手続きが可能となります。法務局は、相続人が遺言書の閲覧をした場合や遺言書情報証明書の交付を受けた場合には、その他の相続人全員に対して法務局より遺言書が存在し保管されている旨の通知が行われます。

また、遺言者からの事前の申出に基づいて、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言者が指定した方に、遺言書が保管されている旨が通知されます。

・遺言書保管事実証明書の交付請求・・・1通800円

・遺言書情報証明書の交付請求・・・1通1,400円

・遺言書の閲覧請求・・・1回1,400円(モニター)、1,700円(原本)

10.自筆証書遺言を法務局へ保管申請・利用の流れ

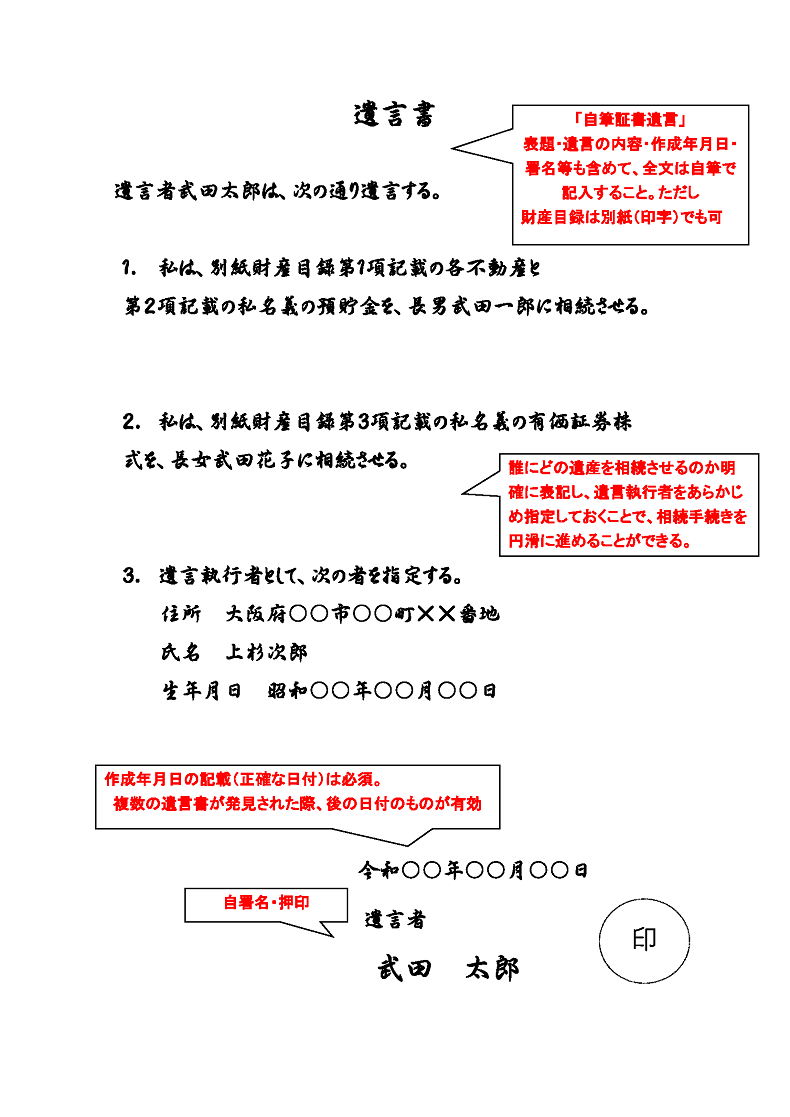

11.自筆証書遺言書(財産目録を添付)記入例

相続税に役立つ便利なシミュレーション

相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

相続専門オフィス

- 大阪オフィス

〒530-0012

大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F

06-6926-4110 - 滋賀オフィス

〒520-0051

滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F

077-522-0120

「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。

Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.